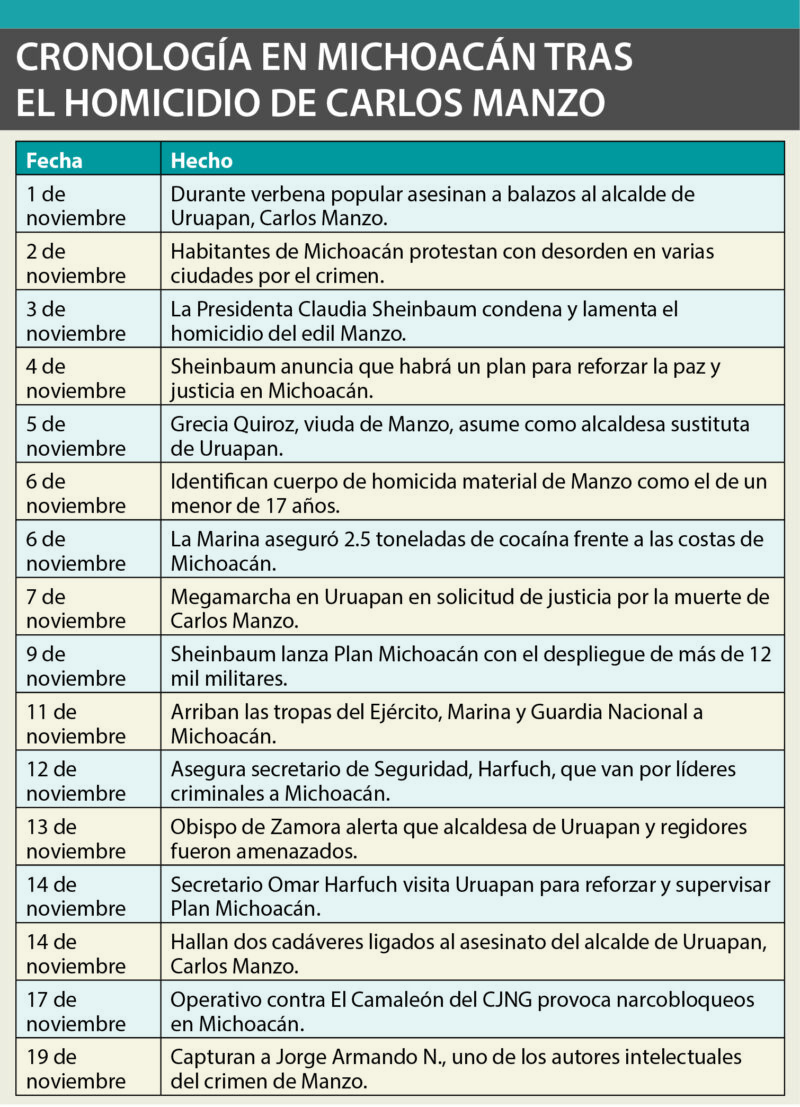

Hace más de tres semanas del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, que desató otra crisis política y de seguridad en el estado de Michoacán, y aunque el crimen no ha sido esclarecido en su motivación, ya hay un presunto autor intelectual detenido por otros tres que han sido victimados. En tanto, el territorio michoacano recibió la presencia de tropas militares que refuerzan con más de 12 mil 500 elementos las tareas de contener la violencia y detener a objetivos prioritarios que la generan, como parte del plan de paz y justicia ordenado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En el mismo estado donde el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la llamada “Guerra contra la delincuencia organizada” el 10 de diciembre de 2006, con el inicio de la Operación Michoacán a petición del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y la incursión de seis mil efectivos del Ejército Mexicano, el gobierno de la Cuarta Transformación duplicó la estrategia de la fuerza para contener a los diversos grupos criminales que operan y tienen cooptados a muchos de los municipios, sus gobernantes y la población.

En su momento, Calderón atendió la solicitud de Cárdenas Batel –hoy flamante jefe de la Oficina de la Presidencia de la República-, y tras anunciar la confrontación abierta con el narcotráfico, declaró: “Michoacán debe saber que no está solo, ni lo estará jamás. Por eso, hoy les anuncio que el Gobierno Federal redoblará a partir de esta fecha solemne la presencia del Ejército, la Marina y las Fuerzas Federales que permanecerán en la entidad mientras prevalezcan las amenazas a la paz y la seguridad de los michoacanos”.

Ahora, Sheinbaum atiende el fenómeno de violencia en esa entidad con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que asegura está lejos de la guerra y que se construirá con las personas y las comunidades, contemplando 12 acciones, entre las que se encuentran: atender de raíz las causas, impulsar la educación, la cultura de paz, apoyar a los jornaleros agrícolas y fortalecer la presencia de las fuerzas federales enfocada principalmente a homicidios y extorsiones, promover la denuncia anónima y constituir una fiscalía especializada de investigación e inteligencia en delitos de alto impacto.

La estrategia en el tema de la presencia militar en el también llamado “Plan Paricutín”, consiste en el empleo de 10 mil 506 elementos de la Guardia Nacional, mil 781 de la Marina y 277 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de policías de investigación que trabajarán en conjunto con la Fiscalía Estatal y las demás autoridades. Tal estado de fuerza contrasta con la misión de paz que se pretende en esta región históricamente violenta del país, a decir de expertos que han opinado al respecto.

Publicidad

ESTADO LLEGA TARDE

El despliegue de más de 12 mil 500 efectivos militares, entre guardias nacionales, marinos y agentes de la SSPC, no es una novedad, sino el eco de una estrategia fallida que se repite cíclicamente en el estado. Desde la Operación Michoacán lanzada por Felipe Calderón con seis mil militares, hasta la delegación de la seguridad en los grupos de autodefensas en el sexenio de Peña Nieto, la respuesta federal ante la ingobernabilidad siempre ha sido la fuerza. Por su parte, con Andrés Manuel López Obrador se registró un abandono en la política criminal con la estrategia de “Abrazos, no balazos”.

El plan de la Presidenta Claudia Sheinbaum es presentado como el “remedio” a tanta inseguridad; no obstante, para la sociedad civil organizada y los pueblos originarios, este despliegue masivo es observado con profunda desconfianza y la sospecha de que, una vez más, el Estado llega tarde, o peor, actúa como un “héroe de la película” que entra al rescate de lo que otras autoridades, estatales y municipales, debieron haber hecho en sus tareas cotidianas de gobierno.

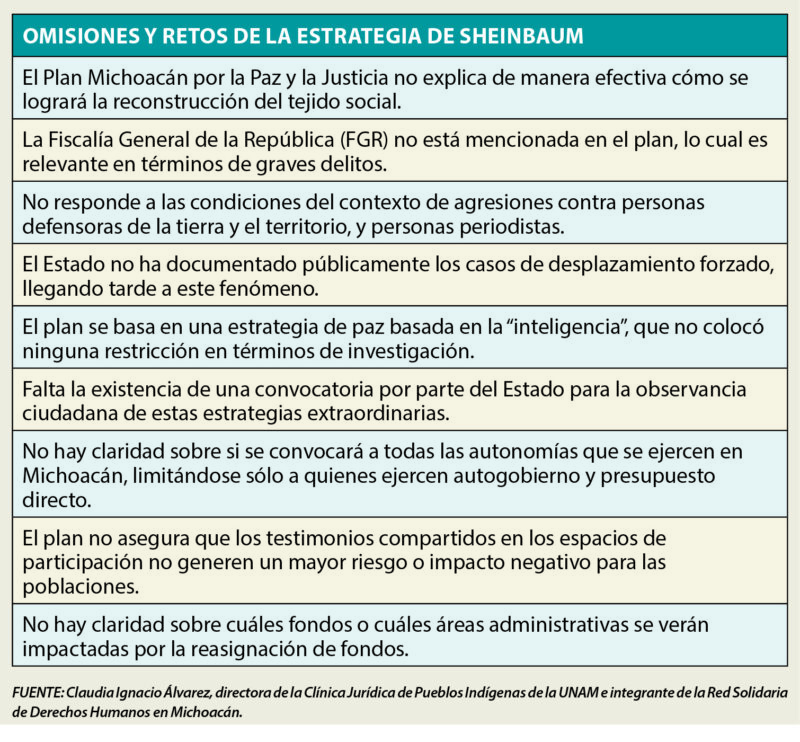

La directora de la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas de la UNAM e integrante de la Red Solidaria de Derechos Humanos en Michoacán, Claudia Ignacio Álvarez, analizó la información que las autoridades federales hicieron pública, sobre todo con gran interés, los apartados que corresponden a seguridad y a pueblos indígenas. Su diagnóstico es incisivo: a pesar de los 12 ejes que componen el plan, la estrategia no parece responder a las “condiciones del contexto que observamos desde Michoacán, un contexto donde persisten las agresiones contra personas defensoras de la tierra y el territorio y un clamor constante de justicia”.

Para la activista, la preocupación se centra en la inacción y la permisividad que precedieron al anuncio oficial. La Red Solidaria de Derechos Humanos observó con “gran preocupación la inacción por parte de las autoridades y la permisividad con la que estos actores pudieron realizar hechos de violencia extrema en ciudades principales de nuestro estado”. Este silencio llevó a la pregunta clave: “¿Dónde estaba el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán, que apareció de manera posterior a los hechos, pero que en el momento de la crisis no pareció actuar de manera contundente?”.

Esta lentitud en responder a la violencia contrasta duramente con la operatividad del sistema judicial cuando se trata de pueblos originarios. La situación, explica Álvarez, “nos recuerda mucho la denuncia de las comunidades y los pueblos indígenas en términos de una justicia que es pronta y expedita para juzgar, para perseguir, para criminalizar a quienes defienden la tierra y el territorio, pero que resulta lenta en términos del poder responder a las situaciones de violencia que vamos viviendo”.

CRISIS HUMANITARIA

La decisión de enviar más militares no es vista por los activistas como una acción encaminada a la construcción de un diálogo plural con la ciudadanía que pueda verdaderamente generar un proceso de paz. Por el contrario, la masiva presencia militar evoca una “memoria histórica muy fuerte de situaciones de violencia, de agresiones graves por parte de este tipo de autoridades”.

Claudia Ignacio Álvarez subraya que incrementar el número de efectivos en el territorio “no es en principio una acción recomendable, porque justo no genera estas situaciones de certeza. Esta es una realidad que los michoacanos han tenido que enfrentar desde la era Calderón y que hoy se repite como “el punto de partida”. La estrategia actual, que se enfoca en el control territorial, no está ligada al reconocimiento de una crisis por parte del Estado, ni al reconocimiento de las omisiones y afectaciones a derechos humanos que se han dado de manera sistemática”.

La verdadera cara de la violencia extrema en Michoacán se vive en los territorios indígenas. La Red Solidaria ha estado denunciando de manera intensa la situación de ataques directos contra la población de Coahuayula, en la región Sierra Costa, donde existe una situación de crisis humanitaria y una palpable inacción estatal. Los reportes que llegan de estas zonas son de un horror que trasciende la confrontación armada tradicional:

“La gente es atacada con drones que se lanzan desde el aire, que contienen explosivos, y esto genera terror, evidentemente rompe completamente la vida cotidiana. Muchas de las personas afectadas se mantienen en estas condiciones tan graves porque no tienen otro lugar al cual puedan irse”.

Esta crisis humanitaria está marcada por la opacidad institucional en torno al desplazamiento forzado. A pesar de la gravedad de los ataques, no existe una contabilización pública de este fenómeno. Aunque hay instancias como ACNUR y la Academia revisando el tema, la activista lamenta que el Estado “está llegando tarde porque no hay un punto de partida, no hay una base, no se han documentado los casos”.

“La dispersión de las fuentes es tal que en muchas ocasiones es mucho más factible encontrar información relevante sobre los casos de desplazamiento forzado a través de las redes sociales que a través de la información pública que circula en los medios más populares de Michoacán o en las fuentes oficiales institucionales del Gobierno del Estado. Casos de desplazamiento se han documentado en la Meseta Purépecha y en la región del lago de Pátzcuaro”, lamentó.

OMISIONES Y RIESGOS

El Plan Michoacán ha sido criticado severamente por sus omisiones en materia de procuración de justicia. En una estrategia para la paz, resulta “preocupante” que no se mencione la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), advierte la entrevistada, y la propuesta de crear una Fiscalía especializada en Michoacán es vista con escepticismo, dado el rezago que ya padece la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en el Estado.

“Esta fiscalía, encargada de la atención a pueblos indígenas sin una distinción clara, tiene un rezago muy importante en términos de la atención de los casos y no tiene capacidad de investigación”. Su función real parece limitarse al acompañamiento y a la construcción de políticas, sin la capacidad de llegar al fondo de los asuntos, lo que la vuelve inefectiva en la procuración de justicia.

Pero el aspecto más delicado del Plan reside en su fundamento operativo: “Una estrategia de paz que está basada en la inteligencia”. Claudia Ignacio Álvarez alerta que esta estrategia no coloca “ninguna restricción en términos de investigación y que pone en riesgo a la población en general, pero de manera muy particular a quienes defendemos derechos humanos y a las personas periodistas que realizan su labor en los territorios”.

La falta de cuidado de la información y la atribución de facultades de inteligencia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana generan un pavoroso recordatorio de vulneraciones previas: “Estas situaciones que habíamos visto y que se documentaron con Pegasus, ahora las vemos que se pueden replicar de manera muy importante”.

Además de la amenaza de la inteligencia sin límites, el plan ignora las preocupaciones de la población sobre la confiabilidad de las autoridades locales. Preocupa a la experta “el papel que van a jugar las autoridades de los ayuntamientos de los municipios de Michoacán. Esto se debe a que existen diversas denuncias sobre actuaciones irregulares de los municipios que violentan los derechos de los pueblos originarios, así como señalamientos mucho más serios, como el que ha recibido el ayuntamiento de Coalcomán, en términos de estar vinculado directamente con actores delictivos conocidos en la región”.

Por eso Claudia cuestiona: “¿Qué tan efectiva puede ser una convocatoria a la participación ciudadana que venga de instancias de gobierno en las cuales la población no confía?”. La activista también critica que los espacios de participación diseñados son insuficientes. Aunque se convocarán 113 mesas y reuniones regionales con autoridades comunales (señalando autogobierno y presupuesto directo), no hay claridad sobre si se convocará a todas las autonomías que se ejercen en Michoacán. Es por ello que la Red Solidaria de Derechos Humanos hace un llamado a que el Estado promueva espacios que incluyan la consulta a todas las poblaciones.

Finalmente, Ignacio Álvarez enfatiza el riesgo para los defensores de derechos humanos en sus territorios y aquellos que ya han sido forzadamente desplazados. La falta de certeza y la potencial difusión de información sensible impiden la “pluralidad de las voces que existen en los pueblos originarios”. La exigencia de la sociedad civil es que, si se implementa una consulta a los pueblos indígenas, “es necesario que ésta sea amplia y que incluya a todas las voces. Sólo así se podría crear un plan que esté a la medida de lo que se requiere y no de lo que se les ocurre”.