“En América Latina el populismo, la demagogia, el estatismo, la intolerancia y el extremismo ideológico están causando mucho daño”, expuso el Premio Nobel de Literatura 2010 en 2023, año de su última visita a México

El único Premio Nobel de Literatura hispanoparlante que permanecía vivo era Mario Vargas Llosa, ganador del máximo galardón literario en 2010 que murió el domingo 13 de abril de 2025, a la edad de 89 años (Arequipa, 28 de marzo de 1936).

La noticia del fallecimiento del último autor vivo de la generación del boom latinoamericano fue dada a conocer por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa, a través de un comunicado que vertiginosamente circuló en portales de internet de todos los medios de comunicación del mundo:

“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo a sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”.

EL SEXTO NOBEL LITERARIO EN LATINOAMÉRICA

Publicidad

El nombre de Mario Vargas Llosa aparecía en todos los medios de comunicación virtuales el 7 de octubre de 2010 e impresos del siguiente día: la Academia Sueca anunciaba que el ganador del Premio Nobel de Literatura de ese año era el peruano, “por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes agudas de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”.

Para entonces, Vargas Llosa era reconocido por ser el autor de títulos como “Los jefes” (1959), “La ciudad y los perros” (1963), “La casa verde” (1966), “Los cachorros” (1967), “Conversación en La Catedral” (1969), “García Márquez: historia de un deicidio” (1971), “Pantaleón y las visitadoras” (1973), “La tía Julia y el escribidor” (1977), “La guerra del fin del mundo” (1981), “Los cuadernos de don Rigoberto” (1997), “La fiesta del Chivo” (2000), “Travesuras de la niña mala” (2006) y “El sueño del celta” (2010).

De hecho, antes de recibir el Premio Nobel de Literatura 2010 había sido reconocido con el Premio Rómulo Gallegos (1967), Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986) y el Premio Cervantes (1994), por citar sólo algunos.

Tras obtener el Premio Nobel de Literatura 2010, Vargas Llosa entregó a Alfaguara títulos como “El héroe discreto” (2013), “Cinco esquinas” (2016), “Tiempos recios” (2019) y “Le dedico mi silencio” (2024).

Con el anuncio del Premio Nobel de Literatura 2010 al peruano Mario Vargas Llosa se consumaba el segundo reconocimiento, luego del colombiano Gabriel García Márquez que lo había ganado en 1982, a una época gloriosa de la literatura latinoamericana, conocida como el boom latinoamericano, con autores igualmente brillantes como el mexicano Carlos Fuentes, el argentino Julio Cortázar y el cubano José Lezama Lima, entre otros.

Incluso, Vargas Llosa se convertía en el único escritor peruano y el sexto autor latinoamericano en conocer la gloria del Premio Nobel de Literatura; le antecedieron Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957) en 1945; Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1899-1974) en 1967; Pablo Neruda (Chile, 1904-1973) en 1971; Gabriel García Márquez (1927 – 2014) en 1982; y Octavio Paz (México, 1914-1998) en 1990.

“MÉXICO ES LA DICTADURA PERFECTA”

Era 30 de agosto de 1990 cuando Mario Vargas Llosa heredaría su frase más conocida y polémica respecto a México, aludiéndolo como “la dictadura perfecta”. En ese entonces, participaba en el Encuentro La Experiencia de la Libertad, bajo la organización de la revista Vuelta que dirigía Octavio Paz, entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 1990, que transmitía Televisa.

“Quisiera comentar brevemente la brillante exposición de Octavio. Él dice que la descripción que yo hice de la transición hacia formas abiertas de sociedad de América Latina, él no encontraba el caso de México, y al describir el caso de México en cierta forma tengo la impresión que (Octavio Paz) ha exonerado a México de lo que ha sido la tradición dictatorial latinoamericana. Espero no parecer demasiado inelegante por decir lo que voy a decir: yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y aplaudir como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante; yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esa fórmula: México es la dictadura perfecta”, expresaba Vargas Llosa ante la evidente incomodidad de Octavio Paz, el anfitrión.

Proseguía Vargas Llosa haciendo alusión al Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin citarlo por sus siglas o nombre: “La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro; es México, porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura: la permanencia no de un hombre, pero sí de un partido, un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida que esa crítica le sirva; le sirve porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia”.

Su advertencia sobre el partido en el poder que se autoproclamaba de “izquierda”, resuena 35 años después:

“Una dictadura que además ha creado una retórica que la justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos sin exigirle una adulación sistemática como hacen los dictadores vulgares, por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder; un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los opositores. Esa dictadura es una dictadura”.

Mendoza

“UN GOBIERNO AUTORITARIO O TOTALITARIO LO QUE QUIERE ES CONTROLAR A LOS INDIVIDUOS DESDE LA CUNA HASTA LA MUERTE”

En 2019, 2021 y 2023, Mario Vargas Llosa acudía puntualmente a la Universidad de Guadalajara (UdeG) para encabezar las actividades de la III, IV y V Bienal que lleva su nombre, gracias al convenio entre la Cátedra Vargas Llosa y Fundación UdeG, cuyos acontecimientos literarios fueron cubiertos por ZETA.

De hecho, en la edición de 2021 de la Bienal Mario Vargas Llosa que se realizaba del 23 al 25 de septiembre, el poder de la literatura en tiempos de gobiernos autoritarios o dictaduras eran los temas que prevalecían en las diversas intervenciones que tenía agendadas el Nobel peruano.

A propósito de las dictaduras del Siglo XX en América Latina, en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, Vargas Llosa rememoraba su juventud marcada por el régimen dictatorial del presidente Manuel Arturo Odría (Perú, 1897-1974), que gobernó el país andino entre 1948 y 1956. En aquella ocasión reflexionaba en torno a las dictaduras:

“Yo nací cuando había una dictadura en el Perú, que era la dictadura militar del General Odría, entonces leíamos de una manera interesada, tratando de descifrar entre aquello que leíamos los mensajes que nos enviaban los adversarios del régimen. La literatura tenía una virtualidad que era clarísimamente anti régimen, contra la censura, contra la limitación que nos imponían desde el poder”, recordaba.

Y recalcaba el valor de las letras mientras gobiernan personajes autoritarios:

“Yo creo que la literatura nos enseña a imaginar otra realidad distinta y mejor que ésta; creo que eso crea ciudadanos incómodos, ciudadanos incontrolables. Si tú deseas otro mundo distinto de que es éste, no estás contento con este mundo, entonces, por muchas razones que pueden ser contradictorias de un lector a otro lector, pero claramente esas personas que no están contentas con el mundo tal como es y que sueñan con otro mundo, son peligrosas para el poder, son inexplicables, no se entiende por qué están disgustados con el mundo tal como es y sueñan con otros mundos”.

Lapidaba el Nobel: “Un gobierno autoritario o totalitario lo que quiere es controlar a los individuos desde la cuna hasta la muerte. Por eso esos lectores que son incómodos, que son insatisfechos, que están pugnando contra una realidad, que rechazan, son muy peligrosos para el sistema, tratan de controlarlos, todos los regímenes, con muy pocas excepciones”.

“EN AMÉRICA LATINA EL POPULISMO ESTÁ CAUSANDO MUCHO DAÑO”

La última vez que Mario Vargas Llosa visitaba México era en 2023, año en que se llevaba a cabo la V Bienal Mario Vargas Llosa en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, entre el 25 y 28 de mayo.

Mario Vargas Llosa recreó desde la ficción a algunos dictadores de América Latina a través de célebres novelas como “La fiesta del Chivo”, “Conversación en La Catedral” o, incluso, en su obra de largo aliento más reciente, “Tiempos recios”; además en ensayos como “Sables y utopías. Visiones de América Latina”. Dicho de otro modo lo mismo, en cualquier escenario que se presentaba era común que el Nobel de Arequipa se pronunciara contra los dictadores y populistas de Latinoamérica. Sus reflexiones nunca pasaban desapercibidas:

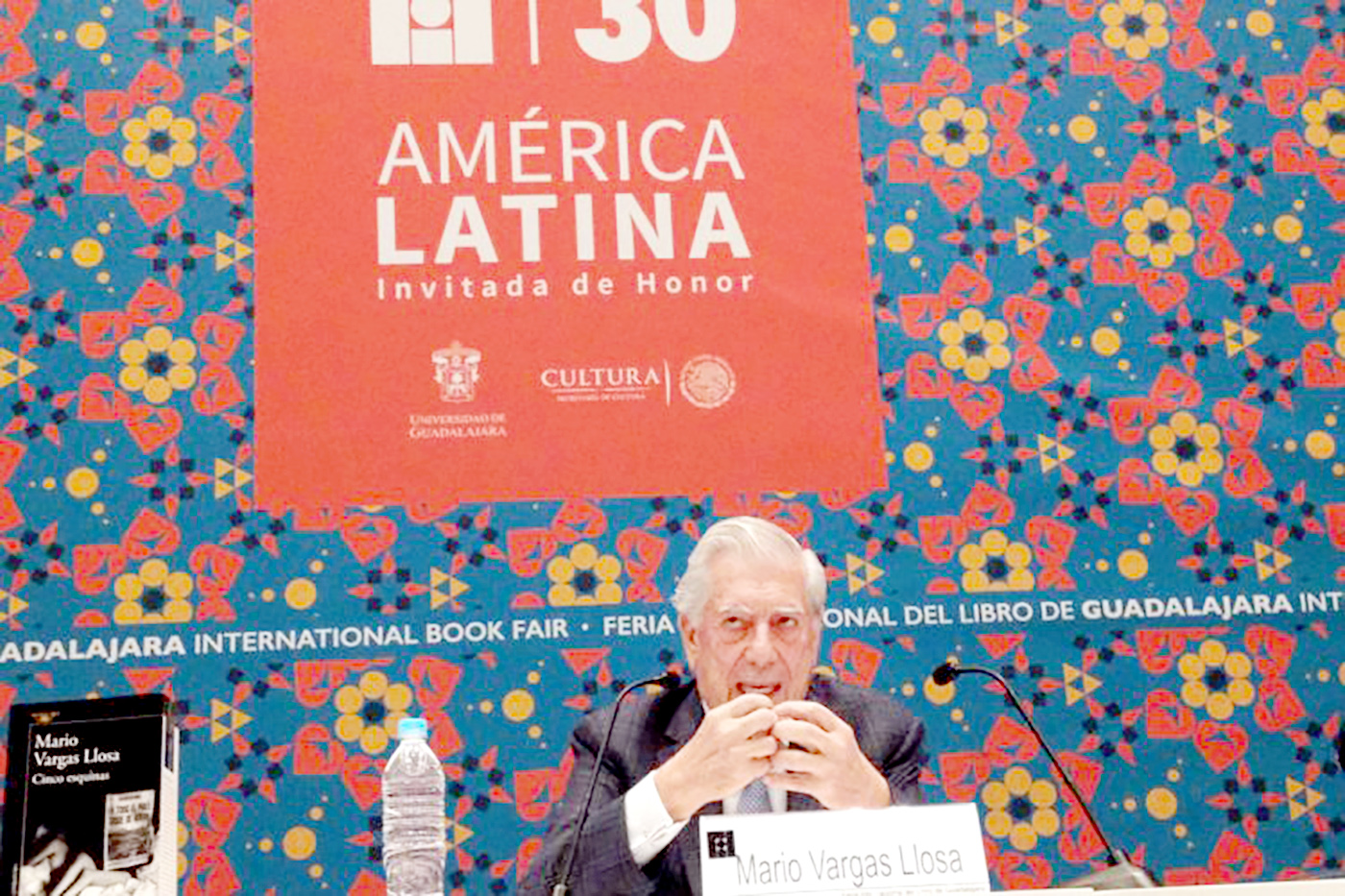

“La Bienal tiene lugar este año en un mundo convulso, incierto, sacudido por guerras y amenazado por diversos autoritarismos y en una América Latina donde el populismo, la demagogia, el estatismo, la intolerancia y el extremismo ideológico están causando mucho daño”, advertía el jueves 25 de mayo de 2023 en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, de manera general para posteriormente abordar los casos particulares de Perú, Ecuador y, por supuesto, México.

“Algunos países, como el mío (Perú), han podido librarse por fortuna del zarpazo dictatorial a que, como lo anticipamos tantas veces muchos de nosotros en la campaña electoral de hace dos años, el presidente (Pedro) Castillo -hoy preso- pretendió destruir la democracia desde el poder. Otros países, como el Ecuador, intentan evitar que las fuerzas retrógradas y oscurantistas del pasado encarnadas por el prófugo Rafael Correa y otros vuelvan a apoderarse del Estado, pero hay muchos que ya están en manos de líderes autoritarios de los que costará tiempo y esfuerzo liberarse”.

Vargas Llosa era bastante claro al advertir que “la realidad es que en América Latina, nuestro ámbito geográfico inmediato, la libertad no pasa por un buen momento, y frente a ello una respuesta necesaria es la afirmación de la cultura; y allí que encuentros como el nuestro no tengan una connotación puramente literaria, son por supuesto eventos esencialmente literarios, pero en la medida en que la literatura y la cultura en general son un espacio de libertad, nuestro encuentro también es una defensa de aquellos valores que en el actual contexto latinoamericano están tan venidos a menos”.

Obviamente, se refería al México “de años recientes”, haciendo evidente alusión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aunque prefería no mencionarlo por su nombre:

“Me alegro, por cierto, de que la Bienal sirva también para recordar a los presentes la importancia de que la cultura de la libertad pueda reinar plenamente en México, país donde ha soportado en años recientes amenazas y desafíos muy duros”.

“NO ES RARO QUE LA VIOLENCIA SEA MI PROTAGONISTA DE LA LITERATURA”

Asiduo visitante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Mario Vargas Llosa daba a conocer en 2013 su novela “El héroe discreto” (Alfaguara, 2013), donde uno de sus dos protagonistas es un empresario “enclenque” de Perú que decide enfrentar a la mafia extorsionadora que le quería cobrar derecho de piso por su exitoso negocio de transportes. Un desafortunado día el protagonista de su novela, Felícito Yanaqué, recibe precisamente una carta donde los extorsionadores ofrecen “proteger” de los “envidiosos” al negocio familiar, cobrándole 500 dólares al mes.

Durante su presentación en un abarrotado Auditorio Juan Rulfo, el 30 de noviembre de 2013, Vargas Llosa evocaba el origen de “El héroe discreto”: “El punto de partida es haberme enterado, ya no recuerdo si a través de un periódico o información en la radio, no sé, de que en una ciudad al norte de Perú, Trujillo, un pequeño empresario de transportes, de origen humilde, había publicado un avisito en un periódico dirigiéndose a la mafia local, advirtiéndole que no iba a pagar los cupos que le pedían”.

— ¿Cómo fue que permeó en la obra de Mario Vargas Llosa la situación de violencia actual, incluido el tema de la extorsión que tanto se da nuestros países latinoamericanos? ¿Es consciente de eso cuando escribe?, preguntaba ZETA al Nobel posteriormente en un diálogo.

“Pues mire, el punto de partida para mí de todas las historias, son siempre historias personales, ésas que han ocurrido a mí alrededor, que me han ocurrido a mí mismo, de las que he oído testimonios, y eso es el punto de partida para que ya trabaje la imaginación, la fantasía. Quizá por eso puedo ser llamado un escritor realista, porque parto siempre de una realidad vivida muy concreta, muy próxima generalmente, en algunos casos no; en algunos casos son historias que están más bien inspiradas en hechos del pasado, pero lo más frecuente es que sea algo que ocurre a mi alrededor, que en mí despierta de pronto una curiosidad, una especie de fantaseo que es como el embrión ya de una historia”, refería Vargas Llosa.

“Y bueno, en el mundo en el que yo vivo, pues desgraciadamente la violencia es un factor central de la vida: la violencia política, la violencia social, la violencia cultural, hay múltiples manifestaciones de violencia. Y desde luego, en América Latina eso está todavía muchísimo más presente, está frente a nosotros todo el día, prácticamente no hay país que podamos decir que está, digamos, exonerado de catástrofes, de tragedias, de violencias múltiples. Entonces, yo creo que no es raro que la violencia sea mi protagonista de la literatura. Pero eso no ocurre solamente en nuestra época, en el pasado también”, manifestaba para empezar, luego argumentar desde la historia de la literatura:

“La literatura a lo largo de la historia nos ha dado testimonios tan ricos, a veces tan deslumbrantes, tan hermosos de las peores atrocidades humanas. La literatura ha sido un testigo constante, siempre, digamos, enormemente sensible a ese factor de la vida que es violencia, la frustración, las injusticias, la explotación, el racismo, los prejuicios; ésa es quizá la materia primordial de la literatura. Si usted piensa en las grandes obras literarias, las que describen la felicidad humana son mínimas, son realmente mínimas. Lo maravilloso de la literatura y del arte en general es que a pesar de estar apoyado en la infelicidad humana, produce cosas bellas, cosas que nos emocionan, que nos conmueven, que nos exaltan, que nos dan más razones para vivir; pero si uno pasa, digamos, una revisión muy estricta de los principales temas, de los principales asuntos de la literatura, es sobre todo la infelicidad, el sufrimiento, el fracaso, mucho más que la felicidad, que los logros, que los aciertos, aquello que justifica la vida”.

Sentenciaba el Nobel: “La literatura nos ha enseñado lo mal hecha que está la vida, es una constante recordación de todas las razones por las que no podemos ser felices, en todo caso no podemos serlo todo el tiempo, y de la enorme infelicidad que nos rodea. Lo que las grandes novelas describen son generalmente las grandes frustraciones, los grandes fracasos, las grandes injusticias. Por ello es que yo creo que la literatura es tan importante para el progreso humano”.