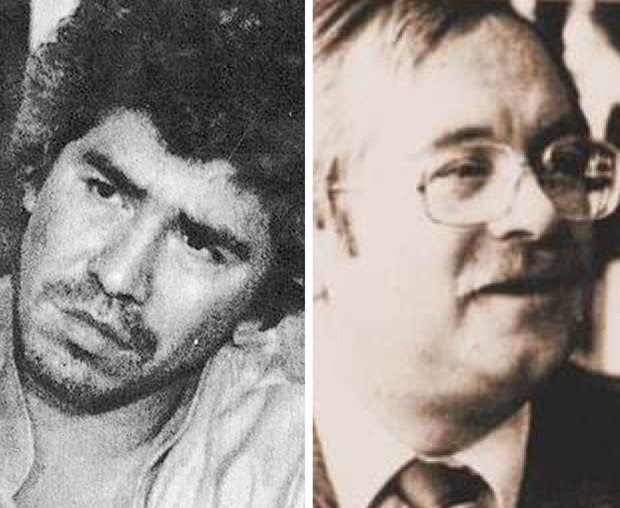

Rafael Caro Quintero, famoso en los años ochenta, no era arrebatado, al contrario. Tenía contentos a todos los policías. No les daba oportunidad para pedir o insinuar un soborno. Era su costumbre regalarles más de lo que esperaban. Por eso tenía fama de dadivoso. Supe de un notable episodio en diciembre de 1984. Viajaba bien acompañado de Guadalajara a Culiacán. Se fue por carretera. Solamente un trío de gatilleros lo escoltaban en otro auto. Cuando llegó, le habló a uno de sus ayudantes y le pidió “tráeme diez millones de pesos”. Le dio uno de propina cuando le llevó el dinero. Enseguida se trepó a un aeroplano y aterrizó en Ciudad Obregón, Sonora. Pasó la noche con la que llamaba “el único amor de mi vida”. Al otro día se fueron a pasear solos. Sin guardaespaldas. Ni siquiera llevaba escopeta o ametralladora.

De pronto, en la carretera aparecieron unos diez agentes de la Policía Judicial Federal. Todos apuntándole. Frenó. Con toda tranquilidad y desarmado, dejó a su enamorada y bajó del Grand Marquis. Le dijeron que era el principal sospechoso de secuestrar y asesinar a Enrique Camarena Salazar, el agente antidrogas de la DEA estadounidense acantonado en Guadalajara. Por eso lo iban a detener. No se agüitó. Tampoco discutió. Los trató sin rudezas. Regresó con una pequeña maleta y les regaló cinco millones de pesos diciéndoles: “No fui yo”. Y a todos convenció asegurándoles: “Pronto se arreglará esto”. Así los policías se fueron y Rafael siguió su romance.

Nadie en la historia de este país como él tan avispado. No utilizó la tierra ni la sierra sinaloense. Compró Los Juncos, un rancho en Coyame. Montecristo, El Búfalo, El Vaquero y El Pocito, en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Al cuidado de los plantíos estaba Ignacio Araiza Zavala, hombre clave en la Dirección Federal de Seguridad. R-15 entre los brazos, le ayudaban Héctor Verdugo, Marco Jesús Romero y Salomón Gálvez.

La primera vez contrató a 200 hombres. Sembraron 170 kilos de semilla. Al cosechar, ya tenía empacadora y toda la cosa. Debió contratar más jornaleros. Tenía turnos de mil 500 cada ocho horas. Jesús Gil Peralta, policía también, se encargó de construir tres galerones para darles cobijo. A Francisco Rodríguez Ochoa, otro hombre de la DFS, le encomendaron alimentarlos. Todos los días sacrificaba vacas. Para eso, Andrés Valdés López la hacía de capataz. Marcial Fuentes contabilizaba salida de droga en peso, pesos y dólares.

En fin, poco a poco fue armando Caro Quintero todo el aparato hasta llegar a una verdadera organización. Con la primera cosecha le fue de maravilla: 350 mil dólares la tonelada. Le compró todo Jaime Méndez en Chihuahua. Un hombre poco recordado y sin tanta importancia en los archivos del periodismo actual. Le acompañaba el solamente conocido como Henry.

Caro Quintero tenía un bodegón en Tijuana. Cerca de Playas y rumbo a Rosarito. Siempre con dos toneladas en existencia. Se lo manejaba su segundo de a bordo, José Contreras Subías. Naturalmente, cuidado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, el comandante Hirachi al mando. Para todo tenía solución. Era el clásico narcotraficante que buscaba arreglo y negocio en lugar de pleito y muerte. Tan seguro en su forma de ser que a veces ni escolta traía.

Publicidad

Tampoco manejaba el negocio a punta de terror ni ejecutando competidores. Se movía con demasiada inteligencia. Por eso se dedicó al cultivo mariguanero en grande. Fue su forma de hacer las cosas como quería, sin estar al capricho de otros. Rafael jamás quiso tener tratos con mafiosos de Estados Unidos. Siempre sus ventas fueron a través de mexicanos. Por eso no lo han extraditado. Y hasta el momento no hay claridad ni seguridad sobre su autoría en el crimen de Camarena Salazar.

Durante 1983, 1984 y meses de 1985, hizo todo lo que quiso, siempre con ayuda bien pagada de agentes federales. Por eso, es imposible que el entonces Director Federal de Seguridad y sus comandantes no supieran nada. Allí eran ojos y oídos de la Secretaría de Gobernación para la Presidencia de la República. Estaban enterados de todo. Hasta de segundos frentes y tendencias sexuales de funcionarios y particulares. Aparte es seguro que: en aquel tiempo, militares destacados en Chihuahua, Durango y Culiacán lo sabían y permitían la producción de hierba. No actuaban.

Pero todos traicionaron a Caro Quintero y se lavaron las manos. Lo detuvieron con el pretexto del gigantesco plantío mariguanero en Chihuahua. De los muchos favorecidos con autos y dinero casi no hubo detenidos. Y sus nombres no los inventé. Aparecen claramente en el parte informativo de Juventino Ventura Gutiérrez, que entonces era comandante del Grupo de Investigaciones e Información de la Policía Judicial Federal. Su reporte fue transcrito en el acuerdo número 3231, dictado en el Poder Judicial el 30 de noviembre de 2001, sobre la resolución de amparo directo a favor de otro hombre leyenda del narcotráfico: Ernesto Rafael Fonseca Carrillo. Para más señas: Toca 310/98. Juicio 2746/99. Años después, Juventino fue ejecutado al salir de su casa, según eso por cosas de amor y desamor. Sigo pensando en la venganza.

Entre esta maraña de la Dirección Federal de Seguridad y militares del norte ya fuera de servicio y hasta finados, desemboca la clave en el asesinato de Manuel Buendía. Parece un episodio surrealista pero no. Tengo la impresión de que Zorrilla, jefe de la DFS y amigo de Buendía, confió todo al periodista, indudablemente aconsejado por superiores. Dejaron al columnista enterarse y, naturalmente, se decidió a publicar. Pero no lo dejaron. Fue ejecutado. Lo que raramente hacían los mafiosos de la época. Así, “desde arriba” culparon a Zorrilla de matar al periodista, y a Caro Quintero le cargaron lo de Camarena. Se colgaron la medalla del descubrimiento y destrucción del superplantío. Y de paso quedaron bien con Estados Unidos. Aquí sí cabe el dicho: “Que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre”.

Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado en julio de 2016.