La tarde del 30 de septiembre de 1995, en el poblado de La Realidad, Chiapas, se celebró un encuentro que marcaría la historia del diálogo entre el Estado mexicano y la insurgencia zapatista. En una cabaña de madera, junto a una bodega de arroz y harina, se reunieron por primera vez la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), la Comandancia General del EZLN y la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI). El ambiente era solemne, cargado de dignidad y expectativa. Frente a los comandantes indígenas, encapuchados y uniformados, se sentaron legisladores, observadores y representantes religiosos.

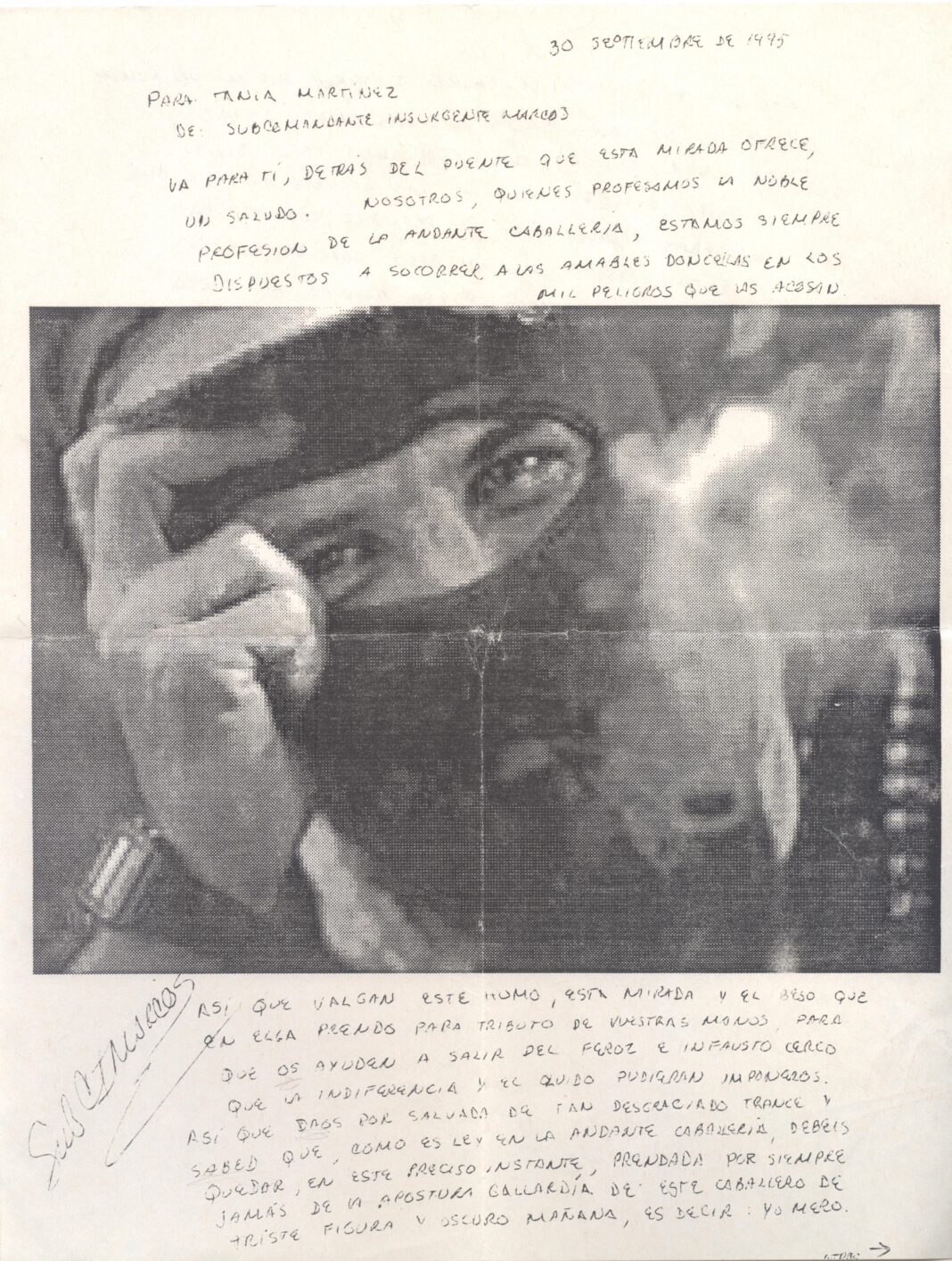

El Subcomandante Marcos entró desarmado, tras entregar sus armas a doña Rosario Ibarra. Su presencia, vestida de café, con cartucheras cruzadas y una gorra con estrella sobre la capucha, conmovió a todos. Reconoció errores, expresó críticas, pero también abrió la puerta al diálogo. Advirtió que, si la CONAI y la COCOPA fracasaban, se perdería todo, incluso el país.

Sin embargo, lo más profundo ocurrió horas después, en otra cabaña más pequeña, a las cuatro de la madrugada. En ese espacio íntimo, entre humo, silencio y palabra, tuve una conversación privada con Marcos. Lo acompañaba el Mayor Moisés. Le regalé una pipa y tabaco que había traído desde Tijuana. Fue un gesto sencillo, pero cargado de respeto: un puente entre la frontera norte y la selva chiapaneca, entre la memoria personal y la insurgencia colectiva.

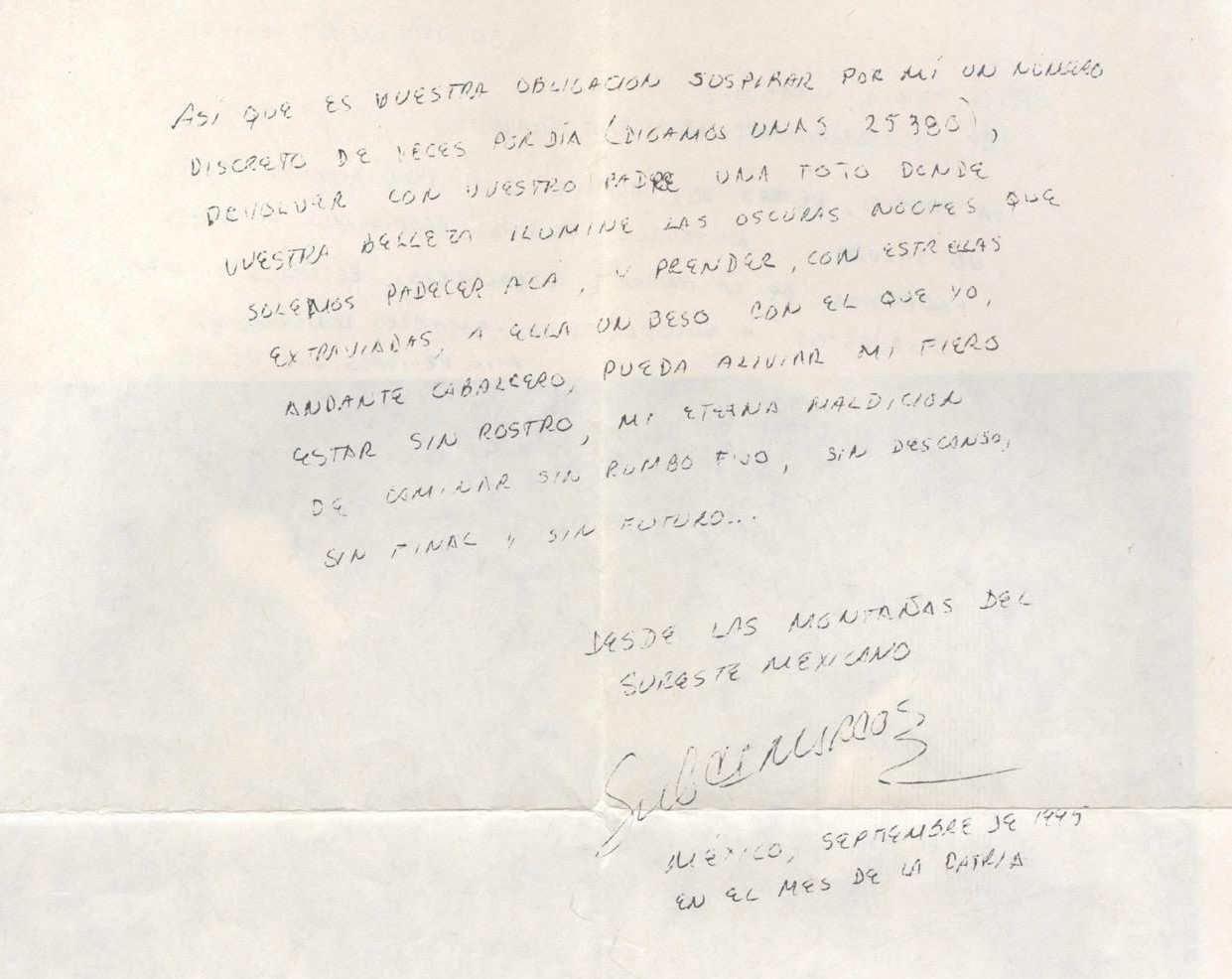

Durante esa charla, le hablé de mi hija Tania. Le conté que dos años antes, su madre, Irene, había fallecido de cáncer. Que desde entonces, Tania y su hermana Adriana vivían una tristeza profunda, que ni el tiempo ni las palabras lograban disipar. Marcos escuchó con atención, sin interrumpir. No ofreció respuestas fáciles. Sólo dejó que la noche siguiera su curso, como si supiera que la palabra justa no se improvisa, sino que se gesta.

Horas después, el comandante Tacho me pidió que lo siguiera. Me entregó una carta escrita por Marcos, dirigida a Tania. Era una ofrenda poética, un gesto insurgente de ternura. Un documento que no hablaba de estrategia ni de política, sino de consuelo, de afecto, de dignidad.

Publicidad

“Así que valgan este humo, esta mirada y ese algo que no se explica pero que existe…”

—Subcomandante Marcos

La carta no fue sólo consuelo. Fue dignificación. En ella, Tania fue nombrada como figura de nobleza, como esperanza en medio del cerco moderno. Marcos, como caballero andante, le ofrecía salvación simbólica, reconocimiento, afecto. La palabra escrita se convirtió en abrazo, en bálsamo, en testimonio. Fue también una forma de nombrar a Irene, de abrazarla en ausencia, de dignificar su memoria en medio de la selva.

Esa madrugada, entre el humo de la pipa, las carcajadas en la cabaña y los boleros rancheros cantados por Tacho bajo el toldo del Nuevo Aguascalientes, entendí que la insurgencia también es humana, también es íntima. Que detrás del pasamontaña hay corazones que escuchan. Y que la memoria, cuando se escribe con humo y ternura, se convierte en resistencia.

La carta para Tania forma parte de nuestro archivo familiar, pero también de la memoria insurgente de este país. Porque en ella se cruzan la historia y el afecto, la rebeldía y la poesía, la selva y el duelo. Y porque en ese gesto, Irene también fue nombrada, también fue abrazada, también fue dignificada.

Hoy, treinta años después, esa madrugada sigue viva. No sólo como recuerdo, sino como testimonio. Porque la insurgencia no sólo se escribe con rifles y comunicados, sino también con cartas, con humo, con ternura. Y porque en cada palabra que dignifica, hay una patria que resiste.

El autor es presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.

Correo electrónico: [email protected]