“Yo no puedo dejar de utilizar las palabras más precisas, las más expresivas, las que realmente necesito para transmitir una idea”, expresó a ZETA el también ganador este año del Homenaje al Bibliófilo “José Luis Martínez” concedido por FIL Guadalajara

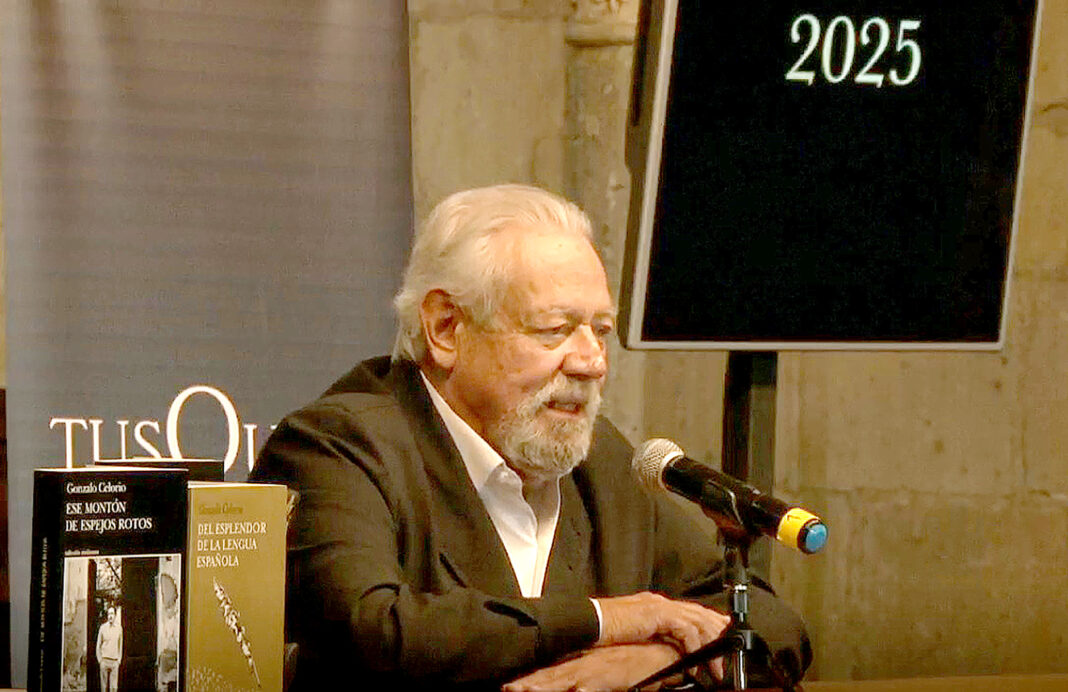

Gonzalo Celorio se convirtió este año en el séptimo escritor mexicano en ganar el Premio Cervantes, mismo que también obtuvieron autores como Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015). Hacía 10 años que México no alcanzaba los máximos honores en la literatura del “territorio de la Mancha”, como decía Fuentes al hacer alusión al mundo hispanoparlante.

La noticia fue dada a conocer el lunes 3 de noviembre por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, quien expresó que el Jurado concedió el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes Saavedra 2025 a Celorio “por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica”.

Asimismo, al leer el acta del Jurado, Urtasun refirió que “a lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana”.

Finalmente compartió al dar a conocer el anuncio: “En sus libros resuenan la ironía, la ternura y la erudición, trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores. Celorio representa la figura del escritor integral: creador, maestro y lector apasionado. Constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta: la de la palabra que piensa, siente y perdura”.

Publicidad

DE OTROS PREMIOS, HASTA “NOBEL ESPAÑOL”

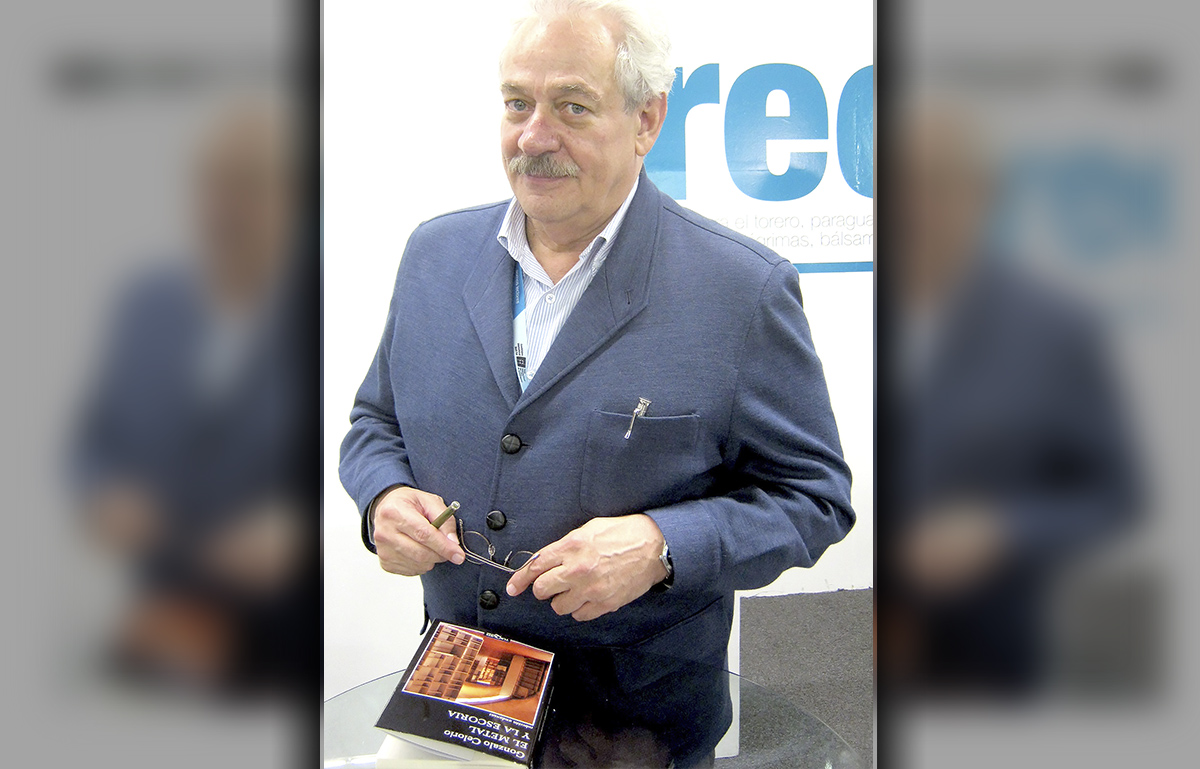

Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1974 y director de la Academia Mexicana de la Lengua.

Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, griego y chino. Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio de Periodismo Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes (1986) por “Los subrayados son míos”; la Orden de la Cultura Nacional, otorgada por el Ministerio de Cultura de Cuba (1996); el Prix des Deux Océans (1997, Festival de Biarritz) por “El viaje sedentario”; el Premio Nacional de Novela IMPAC-CONARTE-ITESM (1999) por “Y retiemble en sus centros la tierra”; el Premio Universidad Nacional en el campo de Creación Artística y Extensión de la Cultura (2008); el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura (2010); el Premio Mazatlán de Literatura (2015) por “El metal y la escoria”; y el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores (2023) por “Mentideros de la memoria”, cuyos galardones finalmente desembocan en el “Nobel español”.

“CERVANTES ES LA FIGURA CIMERA”

Tras obtener el Premio Cervantes 2025, Grupo Editorial Planeta le organizó su primera conferencia de prensa a Gonzalo Celorio el martes 4 de noviembre por la mañana, donde el autor mexicano destacó la figura de Cervantes hasta argumentar sobre novela.

“Cervantes es la figura cimera de nuestra expresión literaria y de nuestra expresión verbal. Es un privilegio poder leer con todo sentido de actualidad una obra que se escribió hace 400 años, es por eso una obra clásica realmente, una obra paradigmática, una novela ejemplar; no como las ‘Novelas ejemplares’ que él escribió, pero ‘El Quijote’ es una novela ejemplar en este sentido paradigmático”.

Claro, pensando ya en el discurso que habrá de pronunciar el próximo 23 de abril de 2026 para recibir la máxima distinción de nuestra lengua, Celorio adelantó:

“Yo tendré que pergeñar o escribir un discurso para la recepción del Premio el 23 de abril del próximo año –23 de abril, día de la muerte de Cervantes, por eso se considera el Día del Libro–, y entonces tendré ahora la maravillosa necesidad de zambullirme nuevamente, por enésima vez, en la lectura de ‘El Quijote’”.

“LA NOVELA ES MUY PELIGROSA”

En su disertación ante los medios de comunicación sobre la obra cervantina, Gonzalo Celorio también recordó sobre el México colonial, tras la publicación de “El Quijote” en España:

“A mí me ha parecido siempre muy interesante –y a ver si me permiten que me venga un poco más a nuestros tiempos– que si la obra cumbre de la literatura de lengua española (‘El Quijote’) se publicó en los albores del siglo XVII –la primera parte en 1615 y la segunda, en 1625–, ¿cómo es posible que en América no existiera ninguna novela? No hay ninguna novela en toda la época colonial que se pueda llamar novela en este continente. ¿Cómo es posible eso?, si la literatura de lengua española en América de alguna forma era un reflejo de la literatura española peninsular. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, que la lectura de novelas era peligrosa. Es que la novela es muy peligrosa. ¿Por qué es muy peligrosa? Porque es una radiografía muy precisa de la realidad, y la realidad pues no siempre es como que muy agradable o muy tranquila, y entonces la novela puede subvertir esa realidad preexistente”.

Entonces el ensayista argumentó:

“La novela en América se inaugura curiosa y sintomáticamente cuando ya se iniciaron nuestras revoluciones de independencia. La primera novela de este continente es ‘El periquillo sarniento’ de José Joaquín Fernández de Lizardi, publicada en 1816; es decir, cuando todavía no se ha consumado la Independencia, pero ya se proclamó la Constitución de Cádiz que garantiza una libertad de expresión, y Fernández de Lizardi, que había estado muchas veces en la cárcel, precisamente por su escritura, ya tuvo la posibilidad de escribir una novela protegido por las leyes, por la Constitución de Cádiz, que es el primer signo de las independencias de los países latinoamericanos. Y eso lo que significa es que la novela es no nada más un género literario; la novela, en mi opinión, es un género libertario. ¿Por qué? Porque lo que hace la novela, al hacer esta radiografía de la propia sociedad, es tener una distancia crítica también frente a esa realidad y es ésta una manera de subvertir esa realidad que no siempre nos resulta satisfactoria y frente a la cual adoptamos una mirada crítica. Y por eso la novela es para mí el género de los géneros”.

“ESTE CONTEXTO DE VIOLENCIA ES VERDADERAMENTE TERRIBLE”

A propósito de la realidad o el contexto político social, en sus primeras palabras ante los medios de comunicación, Gonzalo Celorio también se refirió a la “violencia verdaderamente terrible” que padece México, claro, sin apartarse nunca de la literatura en su alocución:

“Creo que hay una diferencia importante entre texto y contexto; es decir, este contexto de violencia es verdaderamente terrible, descorazonador, desesperanzador y es un ámbito muy deprimente también, pero yo sigo pensando en la fuerza y la paz que existe en el texto. Es decir, el texto que de alguna forma refleja el contexto, pero también se opone a ese contexto con una serie de recursos literarios creativos en donde se va creando un mundo; en donde la violencia que sirve de referente, de alguna forma queda exorcizada con un espíritu esperanzador que no existe en la realidad, pero que sí existe en otra realidad, que es la realidad de la literatura, no porque la literatura pueda competir contra esa realidad necesariamente, pero, sí, la literatura es una suerte de remanso, de paz, de reflexión, de imaginación que resulta muchas veces muy alentador. Porque yo creo que la literatura refleja la realidad, pero también de alguna forma la exorciza; por lo menos esto es lo que yo pienso en relación a mi propia obra”.

En cualquier caso, arguyó sobre literatura y realidad: “Por lo menos en mi opinión, la novela es una especie de respuesta a un conflicto, que es lo que genera la necesidad de escribir; un conflicto que no se resuelve necesariamente en la novela misma. El conflicto que suscita la escritura de la novela no lo resuelve la novela, pero de alguna forma sí lo exorciza. Y entonces, la literatura refleja la realidad, ciertamente, pero también la rearticula, sobre todo porque amplía las escalas y las categorías de la realidad. La realidad es una, la que vemos; pero la realidad que genera la literatura es mucho más amplia porque en la literatura se van integrando una serie de componentes que no necesariamente están en la misma realidad tangible”.

“YO NO PUEDO DEJAR DE UTILIZAR LAS PALABRAS MÁS PRECISAS”

Una característica en la obra de Gonzalo Celorio es la riqueza de léxico que embruja al lector que no puede escapar hasta terminar de leer alguno de sus libros, ya sea novela o ensayo.

— Sus novelas se caracterizan, entre otras cosas, por su amplio vocabulario que no es tan común entre los escritores. ¿Qué es el lenguaje escrito o qué ha significado para usted la palabra o el vocabulario en su trayectoria?, planteó ZETA durante la conferencia de prensa vía Zoom con el Premio Cervantes 2025

“Agradezco esa pregunta. Una vez un doctor que me atendía me felicitó por un libro que acababa de publicar, no me acuerdo cuál. Me dijo: ‘Pero es que hay palabras que yo no entiendo’. Y yo dije: ‘Perdón, ése es tu problema, no el mío’. La verdad, yo no puedo dejar de utilizar las palabras más precisas, las más expresivas, las que realmente necesito para transmitir una idea, y a veces esas palabras no son suficientemente conocidas, pero yo no voy a prescindir de la palabra justa, de la palabra más expresiva solamente para hacerla accesible a un público lector más amplio. No me parece que eso sea más adecuado en un escritor. A lo mejor, y no hablo negativamente, ese sí es el oficio de un comunicador como todos ustedes, porque sí trata, como es natural, de que el mensaje llegue y pueden hacer concesiones; pero un escritor no puede hacer ninguna concesión porque tiene el vocabulario como una herramienta fundamental y yo no puedo decir una palabra genérica, cuando hay una palabra específica para decir tal o cual cosa”.

Hacia el final de su argumentación, planteó con una anécdota:

“A lo mejor mis novelas tienen algunas palabras inasequibles, pero también me ha pasado como lector: cuando empecé a leer hace ya muchos años, más de 50 años, las obras de Alejo Carpentier, las tenía que leer con el diccionario al lado porque no entendía muchas de las palabras que él utilizaba, pero evidentemente esas palabras enriquecían la obra y enriquecían también el lenguaje respetándolo, utilizándolo y explotándolo de la manera más amplia y más rica”.

“EN LA NOVELA CABE TODO”

Narrador y ensayista, Gonzalo Celorio (México, 1948) es autor de las novelas “Amor propio” (1992), “Y retiemble en sus centros la tierra” (1999), y de la trilogía titulada “Una familia ejemplar”, integrada por “Tres lindas cubanas” (2006), “El metal y la escoria” (2014) y “Los apóstatas” (2020); de los ensayos “El viaje sedentario” (1994), “México, ciudad de papel” (1997), “Ensayo de contraconquista” (2001), “Cánones subversivos” (2009) y “Del esplendor de la lengua española” (2016). Tras “Mentideros de la memoria” (2022), en 2025 publicó el relato autobiográfico “Ese montón de espejos rotos”; su obra ha sido publicada por la editorial Tusquets de Grupo Editorial Planeta.

En diversas entrevistas con ZETA, ya sea en Tijuana o FIL Guadalajara, Celorio ha argumentado en torno al proceso de escritura de una novela en relación con otros géneros:

“El proceso de escritura de una novela es de descubrimiento, porque uno cuando empieza a escribir una novela no sabe realmente a dónde va a parar. Decía Maurice Blanchot, un gran teórico francés, que ‘escribir una novela es como lanzarse al mar, sin cera en los oídos, y estar dispuesto al canto de las sirenas’; es decir, que uno sabe de dónde parte, pero no sabe a dónde va a llegar. Claro, cuando uno va a tratar un tema pues hace alguna investigación, se acopia algunos datos, se hace allegar algunos documentos; pero empieza a escribir y la verdad es que en el proceso de la escritura se van revelando muchos secretos, muchos aspectos que uno no conocía a propósito. Y ésa es la gran aventura de escribir una novela. Un cuento se escribe primero en la cabeza y luego en el papel, pero una novela no; una novela no se puede tener totalmente resuelta en la cabeza y después ponerse a escribirla. Una novela es una aventura donde uno va avanzando y poco a poco descubriendo lo que la novela en este proceso de escritura va descubriendo de la historia que originalmente impuso el escritor”.

— ¿Qué es la novela en relación con otros géneros literarios?

“Yo no me pongo a pensar antes de escribir un libro a qué género pertenece; eso lo hago como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, pero como escritor yo escribo. En la novela cabe todo: cabe la biografía, la autobiografía, la saga familiar, hasta el ensayo y hasta otras novelas, como en el caso de ‘El Quijote’ de Cervantes; es un género muy abierto. La novela es un género muy dúctil, muy abierto; es un género impuro, es un género muy sucio, es el más sucio de los géneros”, concluyó el séptimo Cervantes mexicano que será galardonado el 23 de abril de 2026 en España; previamente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025 lo distinguirá, el 2 de diciembre, con el Homenaje al Bibliófilo “José Luis Martínez”.