La poeta mexicana llega a su onomástico número 70 con dos libros recientes: “La tierra oscura. Poemas sobre Rubén Jaramillo” y “Tiempos divinos. Un transitar onírico del mito de la poesía”. “Cada quien tiene su propia definición de la poesía, así como la tiene para la vida y para la muerte”, expresó a ZETA

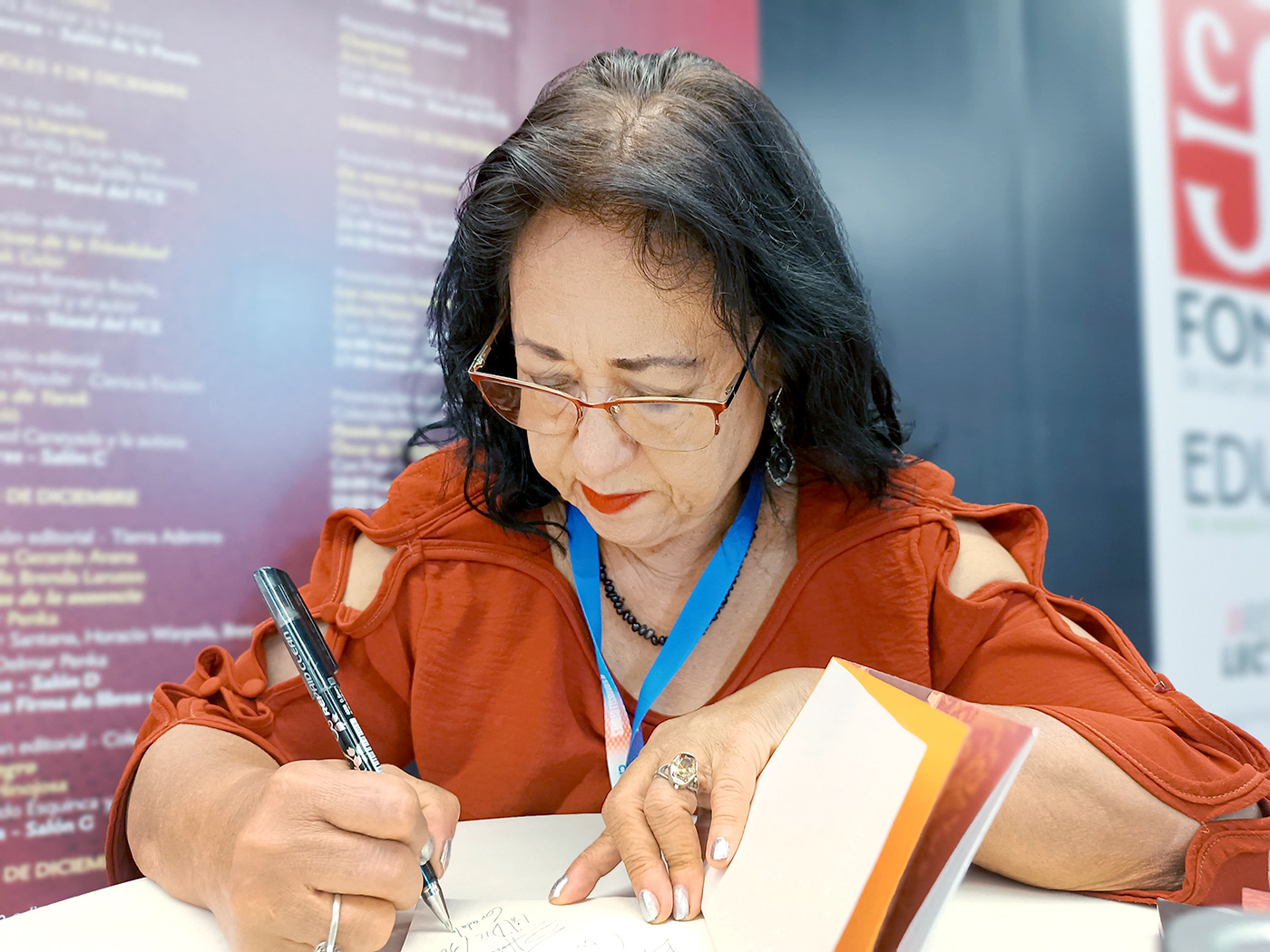

Una de las poetas mexicanas más celebradas de la generación de los 50, Silvia Tomasa Rivera (El Higo, Veracruz, 7 de marzo de 1955), cumple 70 años en 2025, onomástico al que llega con dos libros de poesía recién publicados: “La tierra oscura. Poemas sobre Rubén Jaramillo” editado en 2023 por el Fondo de Cultura Económica (FCE), y “Tiempos divinos. Un transitar onírico del mito de la poesía”, dado a conocer a finales de 2024 por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Ya me están cuestionando mucho que si lo que yo hago es poesía o no sé qué. Como que he vuelto a mis inicios, porque en mis inicios cuando publiqué ‘Duelo de espadas’ (FCE, 1980), me decían que eso no era poesía”, refiere a ZETA Silvia Tomasa Rivera, a propósito de su obra poética que se escapa de los cánones de la poesía.

JARAMILLO LLEGÓ POR LOS CORRIDOS

En “La tierra oscura. Poemas sobre Rubén Jaramillo” (FCE, 2023), Silvia Tomasa Rivera escribe en torno al conocido revolucionario asesinado Rubén Jaramillo (Morelos, 25 de enero de 1900-23 de mayo de 1962), a quien diversos autores incluso le han escrito libros y compuesto corridos.

Publicidad

“Los poemas que conforman ‘La tierra oscura’ revisitan los momentos decisivos en la vida del llamado último zapatista: Rubén Jaramillo, y la lucha por los derechos de los campesinos a lo largo de su vida. Silvia Tomasa Rivera configura una voz poética potente y sin afectamientos con la que logra explorar la lucha interna del zapatista, por seguir creyendo en la revolución y en sus ideales aunque todo esto lo lleve, inexorablemente, a su subsecuente traición y muerte”, se lee en la cuarta de forros del poemario.

– ¿Cómo llegó a ti el personaje de Rubén Jaramillo y por qué te interesó tanto como para hacer un libro sobre él?

“Fue hace muchos años. Yo llegué a la Ciudad de México a finales de los 70 de la huasteca veracruzana, de donde soy originaria. Entonces conocí a José de Molina, el autor del ‘Corrido a Rubén Jaramillo’, que era un sonorense, que en paz descanse. Él me habló de Rubén Jaramillo. Primero escuché el corrido, luego nos hicimos amigos, le pregunté y me estuvo platicando muchas cosas sobre Rubén Jaramillo. Después conocí a Marcial Alejandro en Coyoacán, que también le compuso un ‘Corrido a Rubén Jaramillo’, entonces dije: ‘¿Nada más se podrá hacer en corrido esa historia? Debe ser difícil hacer esa historia en poesía’. En aquel tiempo yo estaba escribiendo sobre la ciudad, sobre el mar, la vida, el amor, la muerte, o sea, los temas que componen la poesía del mundo, pero siempre tuve la inquietud de escribir sobre Rubén Jaramillo, hasta que lo pude conformar, hasta que pude escribir este libro”.

“UN PERSONAJE QUE HIZO SU REVOLUCIÓN A DOS MANOS”

En “La tierra oscura”, Silvia Tomasa Rivera sigue la huella de Rubén Jaramillo, entre su esposa Epifania y la lucha de Emiliano Zapata, entre campesinos y la tierra de Cuautla, Hacienda de Santa Clara, Tlaquiltenango, Valle de Cuauhnáhuac, Tepoztlán, Zacatepec, Coatetelco y, por supuesto, Xochicalco, lugar donde el luchador social fue asesinado por el Ejército mexicano el 23 de mayo de 1962.

– A diferencia de tus poemarios anteriores, ¿qué tanto implicó investigación para crear “La tierra oscura”?

“Fue una investigación sobre el mundo que rodeaba a Rubén Jaramillo, su entorno. Rubén Jaramillo fue un hombre que siempre, toda su vida, estuvo vigilado y además fue un personaje que hizo su revolución a dos manos: por una parte, escondía las armas, guardaba sus armas debajo de una ceiba; y luego, también trabajaba de manera legal con las autoridades.

“Para escribir el libro tuve que hacer una investigación en plena pandemia, una investigación por los pueblos de Morelos porque tengo ya varios años de vivir en Tepoztlán, abajo del Cerro del Tepozteco tengo mi cabaña, ahí escribo. Cualquier eventualidad, voy a la Ciudad de México o Cuernavaca, pero básicamente estoy ahí, en la montaña. Entonces empecé a escuchar que la gente hablaba que había una cueva de Rubén Jaramillo donde se escondía ahí atrás de mi casa y pues me di a la tarea de escribir el libro con una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA); lo escribí y tuvo a bien publicarlo el Fondo”.

Con la pasión desbordada que la caracteriza al contar, la reconocida poeta mexicana relató durante la entrevista cómo en presentaciones editoriales de “La tierra oscura” se le ha acercado gente mayor que simpatizaba con el guerrillero caído:

“El libro se presentó en San Miguel de Allende, Oaxaca, Puebla y en un montón de lugares. Acabo de estar en una comunidad de un pueblo originario de la alcaldía de Milpa Alta, en Ciudad de México, y me fueron a ver viejitos, o sea, señores ya muy mayores que conocieron a Rubén Jaramillo y que conocían el libro, que se ha ido recomendando a través del año, que hay una obra sobre Rubén Jaramillo escrita en esa cosa rara que se llama poesía. Entonces, ha sido para mí súper importante que se me acerquen señores y me digan: ‘Oiga, yo conocí a Rubén Jaramillo’. Es muy emotivo para mí, porque finalmente yo soy una mujer que toda su infancia vivió en el campo; mis familiares no eran agricultores, sino ganaderos, pero sé lo que es la vida rural. Entonces, está escrito en ese lenguaje también rural, aunque poético”.

UN DIÁLOGO POÉTICO

El diálogo que prevalece en “La tierra oscura” con Epifania, esposa de Rubén Jaramillo, hace que el libro en prosa poética fluya como un poema largo, poema tras poema, sin títulos: ¿Te acuerdas, Epifania? / Entonces yo no había subido / a la montaña, / ni había orden de aprehensión / en mi contra, / mi arma eran los sueños / y mi lucha a las claras. / Confiaba en las promesas / de los hombres / de poder, aun sabiendo / que dan largas y cambian / a los funcionarios de sus puestos, / cuando ya no están a punto de resolver / nuestras demandas. / Yo quería creer y creí”; o en algún otro fragmento: “Ya mataron a Rubén / y a su familia completa / los asesinos veloces / llegaron en camionetas /. No respetaste a Epifania / ay, ejército malvado, / el niño lloró en su vientre / parecía cosa del diablo”.

– ¿Por qué en este poemario preferiste usar el tono narrativo en primera persona desde la voz de Rubén Jaramillo?, cuestionó ZETA a la autora.

“El tono narrativo lo he usado en una obra que se llama ‘Cazador’ (Universidad Nacional Autónoma de México, 1993), siempre he contado historias dentro del texto. Ya hace muchos años no hago un poema suelto. En mis libros siempre está el amor, aunque traten del tema que traten, siempre está el amor presente, porque yo creo que el amor sigue siendo lo más importante de la vida; es el motor, el movimiento, lo que está detrás del movimiento del mundo, la fuerza primigenia es el amor. Entonces, yo siempre lo pongo. Además, porque Epifania la pasó muy mal: la mataron con el niño en el vientre, por eso le pongo ‘el niño lloró en su vientre’. Epifania fue la esposa de Rubén Jaramillo, estaba embarazada cuando se lo llevaron de Tlaquiltenango en camioneta a las ruinas, ahí los fusilaron a él, su esposa, sus hijos y el niño que estaba esperando la esposa, por eso en las ‘Coplas a Rubén Jaramillo’ escribo: ‘el niño lloró en su vientre / parecía cosa del diablo’”.

En torno a los diálogos poéticos en su poemario de formas versales diversas, Silvia Tomasa Rivera, refirió:

“Creo los diálogos son parte de la historia, de la forma. Los diálogos son realmente poéticos, prosa realmente poética, prosa verdaderamente poética, que se cuente algo en la prosa y que sea poético, porque luego se dice que es ‘prosa poética’ y sólo es prosa, y la poética queda por otro lado en el corte del verso libre y cuando narran es narrativa pura. Entonces, yo lo junté y creo que está funcionando muy bien con mis lectores porque a la gente le gustan las historias, nos gustan las historias. La poesía la encontramos compleja, hasta yo encuentro compleja la poesía, cada vez la entiendo menos, fíjate”.

“EL MITO COMO DETONANTE DEL POEMA”

Hacia finales de 2024, Silvia Tomasa Rivera entregó “Tiempos divinos. Un transitar onírico del mito de la poesía” (BUAP), donde el mito lleva al poema.

“Una región posee un imaginario colectivo, una imaginación religiosa, una sensibilidad, es decir, posee alma. La región, en tanto que naturaleza, tiene un lenguaje múltiple que habla a los sentidos del hombre. Cuando éste responde de manera ritual a este lenguaje establece con ella un vínculo sagrado, el cual adquiere, en manos de ciertos especialistas, las características de un auténtico diálogo en el que los hombres, a través de la oración, la súplica, la oblación, el sueño o el uso de enteógenos, se dirigen a Dios, a los espíritus de los cerros, del viento y las nubes; y Dios y el mundo les responden, ya sea mediante ciertas manifestaciones meteorológicas o a través de sueños y visiones alcanzadas en estados que llamaríamos de iluminación. Delimitar una región en el espacio puede ser tan impreciso como delimitar el momento en que se inicia un atardecer”, se lee en la presentación de “Tiempos divinos”.

– ¿Por qué el mito toma forma de poema en “Tiempos divinos”?

“‘Tiempos divinos´ es sobre mitos prehispánicos donde narro el mito en dos, tres, cuatro líneas, porque el mito no viene siendo en este libro como una narración para que entiendas exclusivamente el mito, sino el mito como detonante del poema, el mito como que te abre una puerta, y esa puerta va a dar al poema”.

La poeta originaria de Veracruz relató a este Semanario un mito convertido en un poema:

“Está ahí un poema, ‘El mito de las muchachas viento’, que es un mito del sur de Veracruz, donde está la historia bellísima de las muchachas viento que andan en los campos y se van al cielo a pedirle a las deidades que baje el agua a los campos, a las milpas. Entonces, cuando los indígenas no llegan a su casa, que se van por ahí a tomar aguardiente, le dicen a sus esposas: ‘No pude llegar porque me encontré con las muchachas viento en el camino’, es una forma de justificar la infidelidad también. O sea, hablando entre los indígenas, cómo ellos conciben estar con otra mujer que no sea la que tienen en casa; entonces, esa otra mujer es la mujer invisible, como que es otro concepto para el lector, otra forma de captar donde realmente sí está la magia y sí está el mito prehispánico, es otra concepción, jalan al lector realmente a la magia”.

“CADA QUIEN TIENE SU PROPIA DEFINICIÓN DE LA POESÍA”

Además de “La tierra oscura” y “Tiempos divinos”, en 2025 la poeta mexicana Silvia Tomasa Rivera llega a su 70 onomástico con el reconocimiento a cuestas. Entre otras distinciones por su obra poética, ha obtenido, por ejemplo, el Premio de Poesía Paula de Allende 1987 por “El tiempo tiene miedo”; Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines 1988 por “Por el camino del mar, camino de piedra”; Premio de Poesía Alfonso Reyes 1991 y Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 1997 por “Alta montaña”.

Tras una extensa trayectoria, Rivera llega a la conclusión de que cada quien tiene su propia definición de poesía, tal como ejemplificó a este Semanario:

“Te voy a contar una cosa. Estábamos en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANLeer) en marzo, nos íbamos a presentar en la Gala Poética, pero previo a presentarnos estábamos en un cuarto los autores que nos íbamos a presentar: Eduardo Langagne, Coral Bracho, Luis Miguel Aguilar, José Luis Rivas y Silvia Tomasa Rivera. Y entraron unos jóvenes de la Universidad que estaban como haciendo periodismo, como iniciándose, y nos preguntaron a cada uno: ¿qué es la poesía? Pues ninguno supimos contestar, nadie pudo decir qué era la poesía, no pudimos, no supimos qué era la poesía. Y tiene sentido, porque cada quien tiene su propia definición de la poesía, así como la tiene para la vida y para la muerte.

“Si tú le dices a alguien ‘Defíneme la poesía’ es como decirle ‘Defíneme el amor que sientes por alguien’, ‘Define la muerte’; o sea, cada quien tiene su propia definición, que generalmente son definiciones del alma que no se externan, porque tiene que ver directamente con un sentimiento que en vez de ir hacia afuera va hacia adentro, más profundo todavía, como decía Santa Teresa: A la séptima morada del alma, donde ya solamente queda Dios”.

– ¿Con “La tierra oscura” te replanteaste un cambio en la forma de concebir la poesía? Sobre todo por la forma en que está escrito…

“Absolutamente. Yo quiero hacer ahora este tipo de escritura que algunos ya ni le llaman poesía. ¿Qué has visto en México que se escriba con este estilo? ¿Quién escribe algo con este estilo? En ese sentido: entre prosa, que te vas de la prosa poética al verso libre que también cuenta, al diálogo. Entonces, es un estilo podría decirse. ¿Quién lo hace en México además de mí? Entonces, tal vez se deba a mi formación autodidacta, no sé a qué se deba”.

Finalmente, en el año de su 70 aniversario, Silvia Tomasa Rivera reflexionó en la etapa en que se encuentra como poeta:

“Siempre que escribo poesía, ya es una historia, desde el principio, y la trabajo en verso libre. De hecho, ya me están cuestionando mucho que si lo que yo hago es poesía o no sé qué. Como que he vuelto a mis inicios, porque en mis inicios cuando publiqué ‘Duelo de espadas’ (FCE, 1980), me decían que eso no era poesía”.

Sentenció: “Yo ahora, contando estas historias, así como estoy contando una nueva etapa de mi literatura, de mis letras, siento que mis lectores han tenido una sorpresa, no es que yo haya publicado mucho ni que sea exitosa ni nada de eso, pero es que he publicado siempre”.